12月4日に山口県防府市で開催された防府読売マラソンを走ってきました。

スタートからいろいろありましたが、今年3月の東京マラソンで出した公認記録でのPBを10秒更新しました。

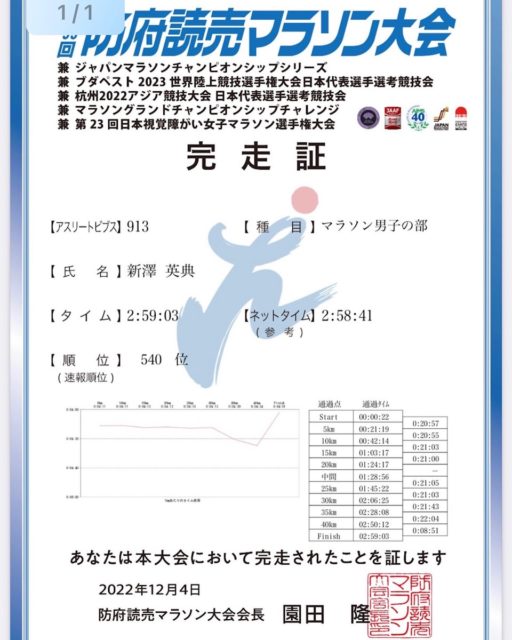

リザルト

タイム 2時間59分03秒(ネット2時間58分41秒)

順位 540位

私のゼッケン番号は913ですが、私より持ちタイムが速い選手が840人いました。欠場者もいるでしょうが、自分の番号よりは速くフィニッシュすることができました。

(参考)男子のゼッケン番号は招待選手は除きタイム順に振られています。欠番があります。

| 区分 | ゼッケン番号 | 人数 |

| 招待 | 1 - 9 | 9 |

| エリート | 52 - 120 | 69 |

| 一般 | 151 - 2276 | 2125 |

| 合計 | 2203 |

<スポンサーリンク>

大会前の状態

2019年に走った時は、カテゴリーごとに募集人数が決まっていて先着順でした。サブ3カテゴリーの枠は大きく走ろうと思えばエントリーできましたが、今回から抽選になりました。そのため出場できるかどうか決まるのが後倒しになるので、同じく抽選の金沢マラソン含めて、2022年秋冬はこの2大会が落選したらフルマラソンは走らずハーフマラソンのタイムを伸ばすことにしました。

結果的に金沢マラソンと防府読売マラソンに当選したので、10月末から結構ハードなスケジュールになりました。

- 10/30 金沢マラソン

- 11/13 坂東将門ハーフマラソン

- 11/20 上尾シティハーフマラソン

- 11/27 江東シーサイドマラソン(10km)

- 12/4 防府読売マラソン

夏までは中距離メインで走り込みをしていないので、金沢マラソンはフルマラソンのキツさを思い出して、ハーフマラソン2本でマラソンペースより速いスピードに慣れて、江東シーサイドは刺激入れ、そして防府読売マラソンは自己ベスト更新目指して走る計画を頭に描きました。

来年2月の別大マラソンと、3月の東京マラソンを本命レースと考えていますが、やはり1回1回テーマを考えて走らないと得るものは少ないです。出来なかったことや、ダメだったことなど、なぜそうなったのかをしっかり考えて対策を立てて行けば、そこは大きな伸びしろです。

2週間前の上尾シティハーフマラソンは自己ベストを更新しましたが、坂東将門ハーフマラソン走って翌週なので結構疲れました。疲労の抜け具合はさまざまですが、私の場合は本気で走ると1週間では抜けません。そんなこともあり江東シーサイドはDNSも考えましたが、後半ペースを落とすなど無理せず走ることにしました。その後の1週間は疲労を抜くことを最優先にして当日を迎えました。

<スポンサーリンク>

天気予報

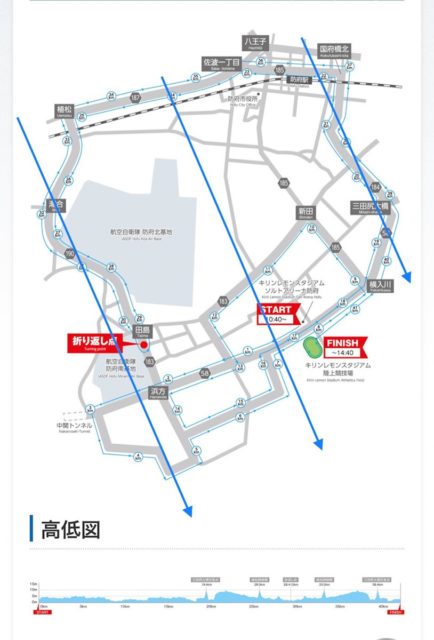

気温はマラソン走るには絶好のコンディションでしたが、風速5mくらいの風が吹く予報でした。気象コンディションはコントロールできませんが準備はできます。コースマップに風向きを書きこみ、区間ごとにどのような風が身体に吹き付けるのかをチェックすると、ハーフ前後と、30km過ぎが完全に向かい風になります。

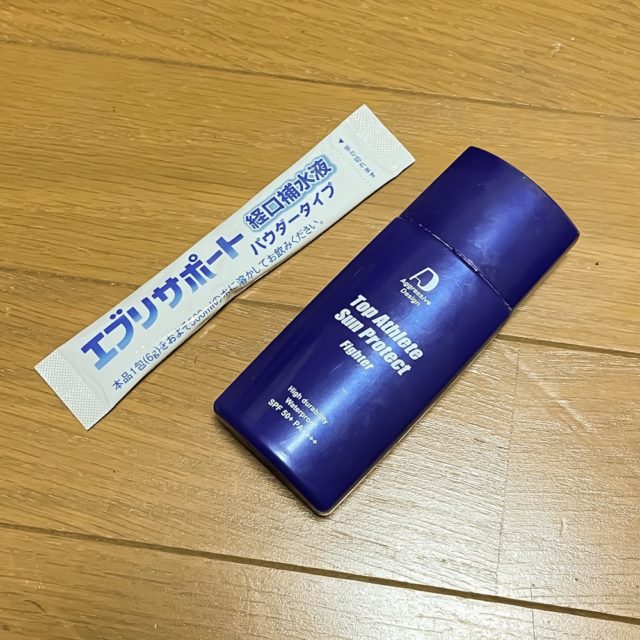

そして日差しが強いことを想定して、アグレッシブデザイン・ファイターをしっかり塗りました。

スタート前のアップジョグ

スタート地点横の人工芝のグラウンドでアップが出来るので軽く走りましたが、緊張感なのか疲労が抜けてないのか身体は重く、今日走れるのかと一抹の不安はありましたが、スタートしちゃえばだいたい走れるので気にはしない。それよりお腹が結構張っている感じがあり、朝食食べすぎたかな。なんて思いました。

金沢マラソンは整列後に尿意が強くなり、途中で行くなどタイムロスがあったので、今回はスタート1時間切ってからはドリンクは飲まないようにしました。アスリチューン・エナゲインを時間をあけて2つ取り、Catalystリカバリー4粒は、ドリンクではなくOS-1ゼリーで飲みました。

<スポンサーリンク>

まさかのスタート前整列

今回の大会運営は大半の部分で満足ですが、スタート前の整列には驚きを通り越して呆れてしまいました。計画段階のチェックミスなのか、当日現場でのミスなのかは分かりませんが、これは来年以降改善を望みます。

別途、詳細や影響を書きますが、男子の整列方法がおかしくて、私のゼッケン番号913は901から1050までの指定された位置に並んだのですが、その位置は進行方向左車線の最後列で、1051以降の選手が進行方向右車線のほぼ先頭からスタートしたのです。私たちの横あたりは2000番台の選手が並んでいるので、多分、左側の選手(=私たち)がスタートして最後尾がスタートラインを超えたタイミングで、右側の選手をスタートさせるんだろうね。なんて周りの選手と話していましたが、スタートすると同時スタートでした。

だいたい1000番くらいまでがサブ3で、2000番くらいはサブ4ギリギリのランナーです。

どういうことかというと、スタートしてしばらくは私たち900番台の選手の前に1500番台など本来は後ろを走っているはずの選手が走っているので、スピード差があり危なかったです。

前半の展開

スタートロス22秒の後、5kmは20分57秒で走り21分19秒で通過。その後20kmまでの5kmラップは20分55秒-21分03秒-21分00秒と、レース前に予定していた5km20分25秒から30秒から30秒ほど遅いペースが馴染んでしまいました。

スタート後はスピード差のあるランナーが入り乱れている中で接触・転倒しないように無理に遅いランナーを抜くことなく走っていたら、キロ4分05秒付近で走るランナーは少し前に行ってしまったようです。ランナーがバラけてきてからペースアップして追いつけば良かったのですが、馴染んでしまったペースを崩すのは得策ではないのとそのまま進みました。

私の場合はペースが馴染めば4’05/kmペースも4’10/kmペースも負荷はほぼ変わらないので序盤4’05/kmで馴染めなかったのは残念です。

ハーフ通過は1時間28分56秒とスタート前にイメージしていたタイムより1分半くらい遅いけど、かなり余裕度を持って走っていたので、終盤ペースアップできると考えていました。

<スポンサーリンク>

中盤も余裕あった

20-25kmは21分05秒、25-30kmは21分03秒とスタートから30kmまではほぼイーブンペースです。別大も同様ですが、サブ3狙いの集団などできません。途中からはバラけてきますが、動く絨毯のように進みます。前半無理なペースで入ったランナーは徐々に落ちていきますが、ボーッとその小集団についていると知らぬ間にペースダウンしちゃうので、遅いと感じたら前の小集団に追い付かないといけません。前半も風が強い区間は人の後ろに付きたくなりますが、私は接触が嫌なので、常に外側を走っていました。またペースに余裕はあったので向かい風も気になりませんでした。

2.5kmごとに給水所があるような大会が増えてきましたが、防府は少なく7kmない区間もあるので基本全ての給水所で喉を湿らせる程度の給水をしました。30km手前の折り返しに向かう道は追い風区間ですが走行中のスピードと風速が同じくらいなのか無風に感じました。そのためか元々日差しが強い中走っているので暑さを感じて給水所で水をかけましたが、その後の展開を考えるとかけないほうがよかったです。

試行錯誤しながら進んだ終盤

折り返すと強い向かい風となりました。ここまでは心拍数もさほど上がらずに走れていましたが、このあたりから心拍数が上がり始めました。最初は向かい風でもさほどキツイとは感じなかったのですが、32kmあたりだったかで腹筋の張りが急に強くなったのです。痛みが出るほどではないけど張りが強くなってきたのです。この時は体幹を使って走っているからその疲労と考え、手で押して張りを弛めようとしましたが改善しないので、仕方がなく少しお腹を丸め・腰を落とすと体幹部の張りは気にならなくなりましたがペースは落ちる。それでも4分20−25秒ペースくらいは走れているので少し様子を見ながら進むと、意識的に体幹部を弛めたのが原因で、今度は右ふくらはぎに張りが出てきたので、太ももや尻を使いふくらはぎを使わないように走ると、今度は前もも周りが重くなってきたのです。

30-35kmは21分43秒

日差しが強く汗はかくけど風で乾いてしますから気付きにくいのが体内から結構電解質は排出されています。持参した経口補水パウダーで塩分補給をしようと封を切るも給水所が中々ないので、スティックの口を抑えて走っていたけど、給水所手前で飲んだ時には半分くらいしか残っていなかった。

大きく落とさなければサブ3はできるが、脚が攣ったら間に合わないので、35kmからはややペースを落としました。序盤から前後して抜いたり抜かれたり、私を風よけにしたりしていた女性ランナーが前に出ていくが、ここはつかずに脚の状態を注視しながら前に進む。

35-40kmは22分04秒

40km通過は2時間50分12秒なので、その時走っていたペースで走ればサブ3はできるけど、かなりギリギリなタイムになっていて少し焦りました。最後慌てたくないので身体の状態をチェックし少しづつペースを上げる。サブ3ペースの4’15/kmで2.195kmを走れば9分20秒なのでまずはそこまで上げる。競技場に入る手間で足攣りはギリギリ大丈夫そうだったのでペースを上げ、ラスト300mあたりからはさらにペースを上げてゴールゲートを目指しました。フィニッシュライン10m少しで2時間59分を過ぎたのは見えましたが、自己ベストを確信してフィニッシュしました。

<スポンサーリンク>

フィニッシュ後はリカバリー

フィニッシュ後は特にどこが痛いとかはないけど、脚全体がズーンと重たいので出し切った感じです。気温は上がらず絶好のコンディションと思っていましたが、やはり風はキツかったです。

更衣室で着替えをして、リカバリーのためにアスリチューン・スピードキュアを飲み、ルコエランでふくらはぎと前ももをマッサージしました。大会中に結構たくさんのランナーがアスリチューン・ポケットエナジーを使っているのを見かけました。私がアスリチューン開発者の三上さんと出会ったのは2014年で、その当時はまだポケットエナジーは商品化されていなくて、ランナーでアスリチューンを知っている人などほとんどいませんでした。それから8年間が経ち、アスリチューンを使うランナーが増えてきたのは嬉しいです。

また、私の知り合いの市民アスリートでルコエランを使う人が増えてきましたが、毎日のセルフケアだけではなく、サイズが小さく軽量のため大会など遠征時にも重宝します。私は製造元の伊藤超短波社と販売契約を結んでいて、ウルプロメンバーを中心に販売していますが購入者の満足度は高めです。(私と面識のある方で興味のある方はご連絡ください。)

また、セルフケアは大事ですが、中々自分では手に負えない張りや気づかない張りもあるので、私は毎週ケッズトレーナーに行っています。中々時間の取れない方も多いでしょうが、特に練習量や練習負荷を高めた時には行った方が良いです。私は身体のケアだけではなく、コンディショニングの勉強としても活用し、治療中にいろいろ教えてもらっています。例えばメンバーでこの箇所の張りが強くなった人がいるが、どのような動きをするとそこの張りが強くなるか?など聞いて返ってきた言葉を聞いて、そのメンバーの走りに当てはめて原因を探ったりもしています。そのように常に考える習慣を持つことはコーチとしてとても大事なことだと思っています。

シューズは迷ったがヴェイパーフライネクスト%2

シューズは、ヴェイパーフライネクスト%2と、アルファフライを持っていきましたが、金沢、将門、上尾で使ったヴェイパーフライネクスト%2で走ろうと思っていました。ただ大会当日ホテルでいつも通りのアールエルのソックスを履いてシューズを履くと、足が多少浮腫んでいるのかややキツイのです。元々ジャストサイズを履いているので、ややキツイのは不安になります。アルファフライの方がゆとりがあるので一瞬迷いましたが、アップして決めることにしましたが、予定通りヴェイパーフライネクスト%2で走りました。東京マラソンも違うシューズですが同じモデルを履いているので安心感があります。レース中は全く問題がなかったけど、レース翌日まで左右の親指の爪が痛かったです。

画像は今回のレース後に撮影しましたが、練習でも多少使い、レースでフル2回、ハーフ2回走ったようには見えません。かなりソール耐久性はあります。

ソックスはアールエルのメリノウールを履こうと思っていましたが、なぜかシューズがキツく感じたので、やや生地の薄い和紙素材を織り込んだワイルドペーパーを履きました。

<スポンサーリンク>

なぜお腹が張ったのか?

30km過ぎて急にお腹の張りが強くなりましたが、その原因は、向かい風に負けないように体幹をより使ったことと電解質不足だとレース中は考えていましたが、走り終わってから振り返ってみるとその2つに加えて、折り返し前に暑さを感じて水をかぶったことで濡れたウエアが向かい風になり、お腹を冷やしたのが最大の理由のような気がします。

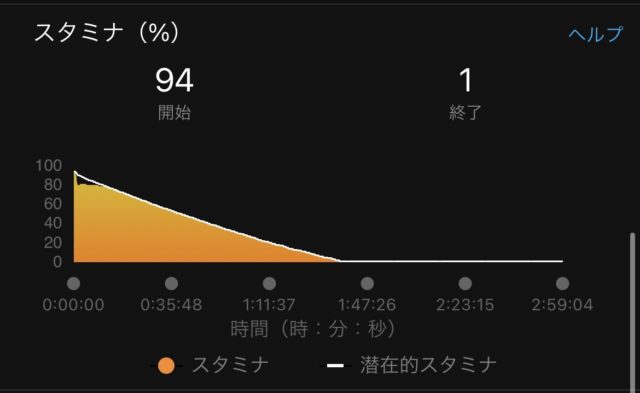

心拍数やリアルタイムスタミナ

時計はガーミン955を使いましたが、こちらがペース推移と心拍数推移です。心拍数はほぼ体感通りです。ペースが序盤大きく落ちている箇所は、最初の給水所で、ドリンク準備が間に合わずに混乱していた場所です。

心拍数に関してはラスト2.195kmはペースアップしたので上がりましたが、そこまでは170は超えないように走り、超えると少しペースを落ち着けたりしました。

ガーミン955は気に入っているのですがリアルタイムスタミナだけはまだダメです。ハーフ通過でスタミナが1(最小値)になっていますが、今回ハーフ通過あたりはかなり余裕を持って走れています。

新しい機能なので、徐々にアップデートされていくのを期待しています。

<スポンサーリンク>

中距離からロードへの移行は成功

昨年に続き、今年も夏までは中距離をメインにしていたので、ロードレース向けの走り込みはしていません。理由は暑い中で距離走などすると疲労が蓄積して中距離に必要な瞬発力にネガティブな影響を与えるからです。そのためフルマラソンの終盤も走れる脚作りは不足しているのは自覚し、その部分はレースを重ねることで作っていこうと計画していました。今シーズン目標としている2時間55分は2月の別大マラソン、3月の東京マラソンで出せれば良いくらいの気持ちでいましたが、防府読売マラソンに当選し、そこまで連戦になるけど3時間は切りたいと思っていたので、今回の結果は満足です。

年内まだレースはありますが、ここから身体をリカバリーして、気持ちを高めるのはちょっと厳しいので、来年のレースに向けた練習として走ろうと思っています。

2022年は自己ベスト10回

2022年はカテゴリーは少し細かくなりますが10回PB出しました。

- 800m公認 2回(2’21″)

- 1500m公認 2回(4’48″)

- 1500m非公認 1回(4’42″)

- 5000m非公認 1回(17’42”)

- ハーフ公認 2回

- フルマラソン公認 2回

あとカウントはしないけど100mもPBです。

100kmの練習は今年は出来なかったけど、2回走って両方とも9時間台では走れているので、来年公認大会で8時間26分のPB更新したいです。

さまざまな距離を走るメリットはいろいろあるけど、レーススケジュール考えないと、ただダメージ溜めちゃうだけになるので、今年はトレランや100km超えるジャーニーランは走ってません。元々山育ちなので山は好きだし、長い距離を走るのも好きですが、まずは短い距離を速くして、そのスピードを活かして徐々に距離を伸ばすことにしました。50代後半は同じことをしてると筋力が衰えるので、ほぼ筋トレのような中距離をすることは理にかなっていると思います。

47歳超えても自己ベストを出すことはできます

少し前にFacebookページのこのような投稿をしました。

そもそも、何歳まで伸びるかは、ランニングを始めた年齢や走歴の影響はありますし、その間にどれだけ速くなるための努力をしたかにもよります。ありとあらゆることをやってタイムを伸ばしてきたら、伸び代は少なくなるけど、市民ランナーでそこまで突き詰めてやった人は少ないし、伸びなくなった原因を解消すれば50歳になっても60歳になっても自己ベストを出すことはできます。

(自分は47歳を過ぎているから無理など、)年齢を理由に諦めたり、年齢を言い訳にした途端に、老化は進むと思っています。

本格的に大会が開催されるようになりましたが、ウルプロにも年齢関係なく自己ベスト更新したメンバーはたくさんいるし、不調からの脱却の足がかりが見えてきたメンバー、故障や怪我から復活してきたメンバーなど、それぞれの課題に向かい合っています。

走ることを義務にしない。自己ベストやタイムを出すことを義務にしない。ことが長く続けるためにが大事なことだと思っています。私は年に1回は自己ベストを出したいと続けていますが、毎回自己ベストを狙っているわけではありません。気象コンディションと体調が揃わないと中々出せませんが、そのタイミングではしっかり出したいと思っています。今回はどちらも今ひとつでしたが自己ベストを出すことができたのは自信になります。