サロマ湖100kmウルトラマラソン 完走のためのペース 〜酷暑の2014年分析〜

昨日公開した記事に続き、2015年大会より完走率が26%低かった2014年大会の分析を少し紹介します。

前回同様、制限時間13時間ぎりぎりでもゴールしたいというランナーのための分析です。

スポンサーリンク

最高気温と完走率の相関関係

数値を見なくても、気温が高くなれば完走率が落ちるのはご理解いただけると思いますが、 サロマ湖100kmウルトラマラソン大会ページ 掲載の最高気温と完走率の関係を整理してみました。

右側に、過去18年間の完走率を高い順に並べてみました。そして横にその年の最高気温と最低気温を加えました。

1998年、1999年大会は 2015年大会並みの気温ながら完走率が低いのですが、これは冷たい雨が災いしたようです。この2年間を除外して上から下へ順に見ていくと、完走率が下がると反比例して最高気温が上昇していきます。最低気温についてはさほど相関関係はないようです。

今年の気温がどうなるかはまだ分かりませんが、気温が高くなればなるほど、大会に向けての準備をしていないランナーの完走は厳しくなるのは間違いありません。準備とは練習量だけではありません。もう10日後に迫ったこの時期に練習量を増やしても間に合いません。それどころかマイナスに働く可能性が高いです。

ただし、これからでもできることはたくさんあります。この記事を読んでペースに関しての対策を立てるのも準備の一つです。その他、強い日差しや暑さへの対策、気温が高くなり胃腸の働きが悪くなった時でも摂取可能な補給食の用意など、ウルトラセミナーでお伝えしましたが、ここでも簡単に触れます。

対策なんて要らない。暑くなっても根性で何とかする。という方は、根性で頑張ってください。

先月初旬に100キロ世界大会で素晴らしい走りをした方らと食事をした時に、「ウルトラマラソンは根性だ! と言う方の多くはリタイアしている。」と話していました。私もそう思います。もちろんキツさや辛さに負けない強い気持ちは大事です。

でも、絶対に完走したいと考えるなら、可能な限りの準備をしたうえでスタートラインに並ぶべきだと思います。ろくな準備をしないでスタートラインに並んで、当然のようにきつくなり根性出して頑張ったが結局リタイア。そして自分には根性が足りなかった。という方は根性が足りなかったのではなく、絶対に完走したいという気持ちが足りなかったのです。その気持ちが足りないから準備をしないで挑んだのです。

『今年は暑かったから完走できなかった。』なんていうことなく、できる準備をしてスタートラインにつきましょう。

スポンサーリンク

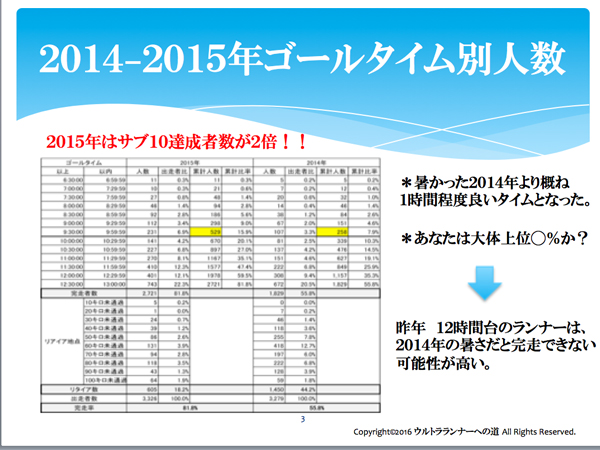

2014年と2015年のゴールタイム別人数

上記画像は、完走率の高かった2015年と、完走率の低かった2014年のゴールタイム別の人数や、リタイア地点などを分析した数値です。

サブ10クラスでも1時間くらいタイムが違う

例えば、2015年にはサブ10が529人もいました。出走者数の15.9%ですから非常に多いです。2014年のサブ10達成者が258人であったので約2倍です。2014年の上位15.9%のランナーがどのくらいのタイムかといえば、11時間前半です。そのくらい気温によりタイムは変わってきます。

2014年は中盤にリタイア者が続出

2015年は605人がリタイアしましたが、2014年はその2.5倍近い1450人のランナーがリタイアしました。40キロに達する前にリタイアが増加しはじめその後も多くのランナーが脱落していきました。特に50キロを超えて60キロに到達できなかったランナーが418人いますが、荷物預けエイドで多くのランナーが暑さに耐えられずにゴールまで辿り着けないと諦めたのでしょう。時間帯でいうと12時前後です。

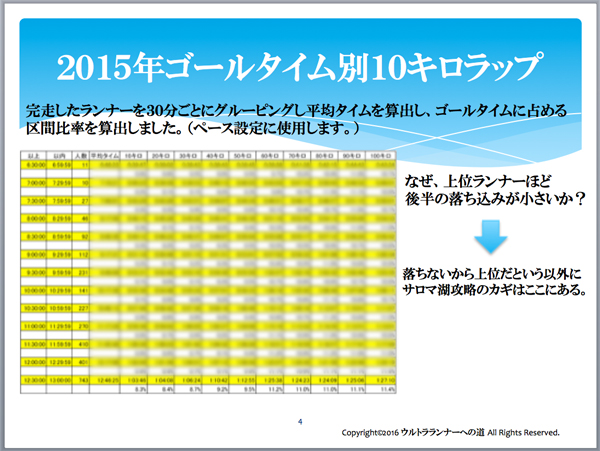

12時間30分以降の完走者の10キロごとタイム

2015年の分析は昨日行いましたが、合わせて2014年の分析を行いました。

2015年 この時間帯の完走者数は743人 平均タイム 12時間46分25秒

10キロごとラップは以下のとおり

64'46 - 64'08 ' 66'24 - 70'42 - 72'55 - 85'38 - 84'23 - 84'09 - 85'06 - 87'10

2014年 この時間帯の完走者数は672人 平均タイム 12時間46分28秒

10キロごとラップは以下のとおり

62'20 - 61'55 ' 64'41 - 72'54 - 75'46 - 88'08 - 84'22 - 84'44 - 84'29 - 85'25

分析結果について

どちらも制限時間30分以内の完走者データですが、2014年の序盤30キロまでの平均タイムが速いのは走りやすかたからではなく、暑くなったことで、本来なら12時間切り、11時間切りを狙うランナーが暑さで潰れて制限時間ギリギリのレースになったということです。

スポンサーリンク

2014年に潰れずに制限時間ギリギリにゴールしたランナーのタイム

上記10キロごとラップは本来はもっと上のタイムを狙うランナーが中盤から失速し完走狙いに切り替えたランナーが多数含まれているので、その672人のうち潰れたランナーを手作業で除外して再計算しました。潰れたランナーをどのように選択したかというとゴールタイムに占める10キロごとの区間タイムの比率が一定割合を超えているランナーを除外したのです。潰れたランナーの定義はありませんが、特定の区間に大きな時間を費やしたランナーを除外した数値と理解ください。

358人の平均タイムは 12時間47分25秒です。

64'07 - 64'09 - 67'01 - 75'15 - 76'34 - 85'26 - 83'29 - 83'18 - 82'18 - 83'04

除外処理を行わない上記の数値と比較すると30キロまでは多少ゆっくりのペースになり、40キロ以降のペースの落ち込みが多少減少しています。

2014年 ラスト10分以内にゴールしたランナー分析

2014年大会の完走者1829人のうち、制限時間ラスト10分以内にゴールしたランナーは192人です。

この192人の10キロごとラップを分析しました。

最初の10キロが一番速いランナーと一番遅いランナー

最速ランナーは49'42でした。私の通過タイムと近いので、だいたいサブ9を狙うランナーのペースです。逆に一番遅いランナーは73'15でした。最初の10キロで23分以上差がつき、フル通過で1時間30分ほど差がついたランナーがゴールした時には同じようなタイムだったのです。

今回は、参考までに最初の10キロのタイムでランナーを分類して、その後どのようなペースで推移したか追ってみます。

10キロを50分未満で通過 2人

0:49:50 - 0:48:40 - 0:50:43 - 1:00:31 - 1:13:35 - 1:19:58 - 1:30:09 - 1:43:05 - 1:45:56 - 1:51:22

序盤の30キロのラップを見る限り、9時間以内を目指して潰れたランナーです。30キロ通過後にペースを維持できなくなったが、サブ10目指して粘るも50キロを通過した辺りで困難になり、60キロ通過で6時間を超えサブ10が絶望と分かると気持ちが完全に切れてしまい、あとはひたすら歩き完走狙いに切り替えたと思われます。

10キロを50-55分で通過 10人

0:52:52 - 0:52:25 - 0:59:36 - 1:07:29 - 1:15:47 - 1:36:31 - 1:28:36 - 1:31:19 - 1:34:38 - 1:33:43

このクラスはあわよくばサブ9、多くはサブ10狙いのランナーです。20キロ通過後、ペースが保てなくなり、50キロ通過前に、平均キロ6を超えて、サブ10が無理と分かると気持ちが切れて歩いたりジョグしたりで制限時間以内完走を狙ったランナーが多いと思われます。

10キロを55-60分で通過 52人

0:58:03 - 0:57:52 - 1:02:38 - 1:13:59 - 1:19:36 - 1:31:41 - 1:30:28 - 1:27:54 - 1:25:23 - 1:25:38

このクラスは、あわよくばサブ10だけど、最低でもサブ11を狙ったランナーが多いと思います。前半を5時間半程度で走っているので、後半は7時間半かけても制限時間に間に合うのです。キロ9分は半分早歩きし、半分ジョグでも行けてしまうペースです。ワッカに入って多少ペースが速くなったのは涼しくなってきたのと制限時間が際どくなってきたからでしょう。

10キロを60-65分で通過 105人

1:02:38 - 1:02:26 - 1:05:21 - 1:14:04 - 1:16:49 - 1:29:33 - 1:25:03 - 1:26:05 - 1:24:57 - 1:25:09

10キロを65-70分で通過 98人

1:06:59 - 1:06:59 - 1:08:56 - 1:16:29 - 1:16:22 - 1:27:02 - 1:22:57 - 1:22:43 - 1:21:21 - 1:22:12

60-70分で通過したクラスをまとめて説明します。結論から言うと、サブ4がギリギリもしくは出来ていないランナーが暑いサロマで完走しようと思えば、序盤はこのくらいのペースで走らないと厳しいと思います。

切りの良いペースにすると、最初の20キロはキロ6.5ペースで、50キロ通過まではキロ7.5ペースで粘り、そこから先は平均キロ8ペースで走り、歩き、エイド休憩は10キロあたり2,3分に留める。

目安として中間点を6時間以内で通過してください。50キロの関門は6時間30分ですが、6時間を超えたら完走は厳しいと思ってください。

10キロを75分以上で通過 8人

1:11:11 - 1:10:27 - 1:11:16 - 1:15:36 - 1:17:30 - 1:25:57 - 1:18:31 - 1:21:11 - 1:21:32 - 1:18:09

序盤からキロ7分で走り、後半もキロ8にならないよう走り制限時間10分以内にゴールしたランナーが8人いますが、この8人はおそらく、もっと速いタイムで走れるランナーです。そしてベテランのウルトラランナーだと思いますので、ギリギリ完走を目指すランナーはこのようなペース設定は考えないでください。

ペースについてのまとめ

結果として、昨日書いた2015年データをベースにした推奨ペースとほぼ同じになりました。

スタートはキロ6.5ペースで20キロくらいまで行き、そこから多少のペースダウンは容認しつつ、50キロ通過まではエイド休憩込みでキロ7.5で抑え、50キロ通過は6時間以内。後半50キロはキロ8ペースで走り・歩き、エイドで多少の休憩やエイド間の水かぶりをしつつ、50キロでできた30分の関門通過時間の貯金を徐々に使っていく。ちなみに78分が貯金と借金の分岐点です。仮に83分なら貯金が5分減ります。

お読みいただいていると思いますが、昨日の記載をそのまま転載します。

この数値は、2015年大会の2721人の全完走者のゴールタイムと10キロごとの区間タイムを分析した表です。

今回お伝えしたいのは、制限時間ギリギリでゴールするためのペースですので、12時間30分以降にゴールしたランナーの数値は公表させていただきます。

この時間帯でゴールした743人のデータです。

このタイムでゴールしたランナー743人はどのように走ったのかは、10キロごとの区間タイムの推移を見ればイメージできるでしょう。

もちろん平均値ですから、もっと速く序盤を走った方もいれば、ゆっくり走った方もいるでしょう。スピード型の方もいれば、持久型の方もいるので、ばらつきがあって当然です。ただ今回掲載した数値は平均値ですから12時間30分以降にゴールした多くのランナーはこの数値に近いペースで走ったことになります。これは私の経験則でも予測でもありません。

序盤はキロ6分30秒前後で走り、徐々にペースダウンして、後半50キロはキロ8分30秒ペースに落ちてゴールしています。この743人の平均ゴールタイムは12時間46分25秒です。

このペースで走れば良いのか?

では、制限時間ギリギリでゴールしたいならこのペースで走れば良いかというと、そうではありません。

例えば、フルマラソンを4時間20分で走るランナーの平均ペースはおよそ6分10秒ペースです。そのランナーがスタート直後から6分20秒程度で走るのは余裕がありません。序盤から余裕なく走ればほぼ確実に潰れます。そもそも関門通過時間にも余裕がないので、エイドで休んで回復を待つ時間もありませんので、リタイアになる確率は非常に高いでしょう。

では、どのようなペースで走れば良いのか?

上記画像のタイムがそのまま使えない理由

上記画像のタイムをそのまま使えない理由は簡単です。例えばこの743人はどのようなランナーかを考えてください。

制限時間内に完走するのがギリギリのランナーが多いとは思いますが、一定数はサブ10狙って走ったが、潰れたランナーも多いでしょう。

サブ10どころかもっと速いタイムを狙ったランナーも存在します。調べたところスタートの10キロの通過タイムが50分未満のランナーにも12時間45分を超えているランナーは存在します。2014年に至っては45分未満で通過したランナーにも、12時間半近くかかっているランナーも存在します。

その結果、これら思い切り潰れたエリートランナーが序盤の区間タイムは速くし、中盤以降のタイムは遅くしているのです。

そこでより実態に即したデータにしました

ウルトラセミナー参加者により使える資料を提供するために、潰れたであろうランナーを除外して再計算しました。

その数値は以下の通りです。

先ほどの数値より多少前半が遅くなり、後半は多少速くなりました。

序盤はキロ6分30秒を多少超えるペースです。30キロを過ぎたらキロ7分を越え、50キロを超えたらキロ8分を越えます。

411人の平均タイムは12時間52分25秒で10キロごとのラップタイムは以下のとおりです。

65'38 - 66'37 - 68'45 - 72'46 - 74'22 - 84'56 - 84'17 - 83'26 - 84'11 - 85'15

ゴールタイムに占める、前半50キロのタイムは45%程度です。

仮にロスタイムが4分あったとしても間に合います。またフルマラソン4時間20分ほどのランナーでも、一番速いペースでキロ6'40であれば余裕を持って走れるでしょう。

補給について

昨年書いた”サロマ湖100kmウルトラマラソン攻略法”に日差し対策・暑さ対策、そして補給などについて記載していますが、補給についてだけ少し記載します。

8時間以内や9時間以内のタイムを狙うランナーは、ほぼエイドでの固形物は摂らずに自分で準備したジェルなどでまかないます。

しかし13時間の制限時間内にゴールすることを目標にしているランナーであれば、エイドに用意された補給食をしっかり食べながら先に進めば良いと思いますが、パンフレット等に記載のモノが必ずあるとは思わないでください。サロマ湖ウルトラマラソンは比較的エイドはしっかりしていますが、最終ランナーまで食べたいものがすべてあると思うとなくてガッカリすると思います。

必要十分に用意したとしても、前のランナーの消費が多ければ当然無くなります。制限時間ギリギリのランナーがエイドを通過した時に残った食べ物はすべてゴミになってしまうのですから、すべての食べ物を余るほど準備はしていないと思います。

暑い大会であればあるほど、胃腸をおかしくするランナーは増えます。そのランナーが食べれる物、食べれない物は大なり小なり近いと思います。結果として先に来たランナーが食べれる物を多く食べるので、遅く訪れたランナーには食べれるものはほとんどなく、食べたくないものがたくさん残っている傾向となるでしょう。

そのため、エイドの補給食に頼りすぎないようにしてください。食べたくないものを無理して食べるとさらに調子が悪くなります。

私はエナジージェルをレース中に10個以上使いますので、スタート時に6個もち、ドロップバッグにも同じくらいの個数を置いています。

その上で、エイドにある食べたいものを食べます。ソーメンが食べたければ食べるし、フルーツは積極的に食べます。

その補給とは別にエナジージェルを距離や時間で機械的に摂取していきます。

私は過去4年間の平均タイムは8時間台ですから、制限時間ギリギリの方は私より4時間以上活動時間が長いのですから、補給はしっかりしましょう。

固形物を受け付けなくなっても口にすることができる、ジェルなどを多めに準備しましょう。当然ながらレースで初めて口に入れるなんてのはダメです。まだ10日あるので走りながら摂取してみてください。味が合わないのを飲むのはストレスになり、結果として摂取できないことになれば、”御守り”のはずが、ただの”重り”になってしまいます。